Bakti Seorang Anak

"SEDANG apa,

Nek, latihan nulis, ya?" Wajah Juro si Tikar Buluh itu menunjukkan

ekspresi kagum bercampur heran.

"Oh, kau,"

kata Osugi, sedikit kesal.

Sambil duduk di

sampingnya, Juro bergumam, "Menyalin kitab sutra Budha, ya?"

Pertanyaan itu tak dijawab. "Nenek kan sudah tua. Apa masih perlu berlatih

menulis? Atau Nenek bermaksud jadi guru kaligrafi di dunia sana?"

"Diam kau! Untuk

menyalin kitab suci, orang perlu suasana tenang. Kesunyian adalah yang terbaik.

Bagaimana kalau kau pergi saja?"

"Padahal aku

buru-buru pulang buat menceritakan apa yang kualami hari ini!"

"Soal itu bisa

menunggu."

"Kapan Nenek

akan selesai?"

"Mesti

kumasukkan semangat pencerahan sang Budha ke dalam setiap huruf yang kutulis

ini. Untuk membuat satu salinan, kubutuhkan tiga hari."

"Sabar sekali

Nenek, kalau begitu."

"Tiga hari apa

artinya? Musim panas ini akan kubuat beberapa lusin salinan. Aku bersumpah akan

membuat seribu salinan, sebelum mati. Akan kutinggalkan kepada orang-orang yang

tidak menaruh cinta yang wajar kepada orangtua mereka."

"Seribu salinan?

Banyak sekali."

"Itu sumpahku

yang suci."

"Ah, saya tidak

begitu bangga dengan itu, tapi saya kira, saya memang tidak begitu hormat pada

orangtua saya, seperti halnya semua orang yang ada di sini ini. Mereka sudah

lama melupakan orangtua mereka. Satu-satunya yang masih ingat ibu dan bapaknya

adalah majikan kita itu."

"Sungguh

menyedihkan dunia tempat hidup kita ini."

"Ha, ha. Nenek

benar. Tentunya Nenek punya anak yang tidak berbakti juga."

"Menyesal harus

kukatakan bahwa anakku itu memang sudah banyak menimbulkan kesedihan padaku.

Itu sebabnya aku bersumpah. Ini kitab Sutra tentang Cinta Agung Orangtua. Semua

orang yang tidak memperlakukan ibu dan ayah mereka dengan benar, mesti dipaksa

membacanya."

"Nenek

betul-betul akan memberikan salinan... apa namanya itu... pada seribu

orang?"

"Orang bilang,

dengan menanam satu benih pencerahan, kita dapat memenangkan seratus orang, dan

kalau satu tunas pencerahan dapat menyediakan tempat untuk seratus hati,

berarti sepuluh juta jiwa akan dapat diselamatkan." Osugi meletakkan

kuasnya, mengambil satu salinan yang sudah selesai, dan menyerahkannya kepada

Juro. "Nah, kau boleh ambil ini. Coba kaubaca, kalau ada waktu."

Osugi tampak begitu

saleh, hingga tawa Juro hampir pecah, tapi ia dapat mengendalikan diri.

Ditahannya dirinya untuk tidak menjejalkan saja kertas itu ke dalam kimononya,

seperti kertas lap yang lain; sebaliknya diangkatnya kertas itu dengan penuh

hormat ke dahinya, lalu diletakkannya di pangkuan.

"Jadi, Nenek

benar-benar tak ingin tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Barangkali

kepercayaan Nenek kepada sang Budha itu ada hasilnya. Saya sudah bertemu dengan

orang yang agak khusus hari ini."

"Siapa pula

itu?"

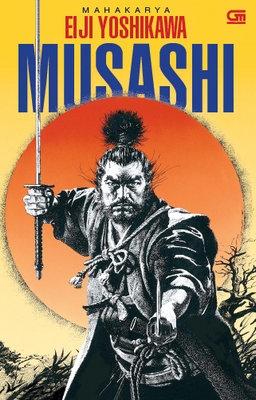

"Miyamoto

Musashi. Saya lihat dia di Sungai Sumida, sedang turun dari perahu

tambang."

"Kau melihat

Musashi? Kenapa tidak kaukatakan dari tadi?" Didorongnya meja tulis itu

sambil bersungut-sungut. "Apa betul itu? Di mana dia sekarang?"

"Nah, nah,

tenang dulu, Nek. Juro tua ini tidak biasa melakukan sesuatu setengah-setengah.

Sesudah saya ketahui siapa dia, saya ikuti dia tanpa sepengetahuannya. Dia

pergi ke sebuah penginapan di Bakurocho."

"Oh, dia tinggal

dekat sini?"

"Ya, tidak dekat

sekali."

"Mungkin buatmu

tidak dekat, tapi buatku, ya. Aku sudah pergi ke mana-mana di negeri ini,

mencari dia." Osugi serentak berdiri, pergi ke lemari pakaian, dan

mengeluarkan pedang pendek yang sudah beberapa angkatan disimpan keluarganya.

"Bawa aku ke

sana," perintahnya.

"Sekarang?"

"Tentu saja

sekarang."

"Tadinya saya

kira Nenek ini punya banyak kesabaran tapi... kenapa Nenek mesti pergi

sekarang?"

"Aku selalu siap

menjumpai Musashi, kalau perlu seketika itu juga. Kalau aku terbunuh, kau dapat

mengirimkan tubuhku pada keluargaku di Mimasaka."

"Apa Nenek tak

bisa menunggu sampai majikan pulang? Kalau kita pergi macam ini, saya bisa

didamprat gara-gara menemukan Musashi."

"Tapi kita tidak

tahu, kapan Musashi akan pergi ke tempat lain lagi."

"Nenek jangan

kuatir. Saya sudah mengirimkan orang buat mengamatamati tempat itu."

"Kau bisa jamin

Musashi takkan pergi?"

"Ha? Saya sudah

menolong Nenek, tapi Nenek mau mengikat saya dengan kewajiban? Tapi baiklah,

saya jamin betul-betul. Nah, sekarang ini Nenek mesti tenang, duduklah menyalin

kitab sutra atau kegiatan semacamnya."

"Di mana

Yajibei?"

"Dia dalam

perjalanan ke Chichibu, dengan kelompok agamanya. Saya tak tahu pasti, kapan

dia kembali."

"Tak bisa aku

menunggu."

"Kalau begitu,

bagaimana kalau kita undang Sasaki Kojiro? Nenek bisa membicarakan soal itu

dengannya."

Pagi harinya, sesudah

menghubungi mata-matanya, Juro memberitahu Osugi bahwa Musashi sudah pindah

dari penginapan, ke rumah seorang penggosok pedang.

"Nah, apa

kataku!" ujar Osugi. "Tak bisa kita mengharapkan dia tinggal diam

selamanya di satu tempat. Tahu-tahu nanti dia sudah pergi lagi." Osugi

duduk menghadap meja tulis, tapi sepanjang pagi itu ia tidak menulis satu patah

kata pun.

"Tapi Musashi tak

bersayap," Juro menandaskan. "Tenanglah. Koroku akan menjumpai Kojiro

hari ini."

"Hari ini?

Bukannya tadi malam kau mengirim orang ke sana? Coba katakan sekarang, di mana

Kojiro tinggal. Aku akan pergi sendiri."

Ia bersiap-siap

pergi, tapi tiba-tiba Juro sudah menghilang, hingga Osugi terpaksa minta

petunjuk pada sejumlah anak buah lain. Karena jarang meninggalkan rumah selama

lebih dari dua tahun di Edo itu, Osugi tidak kenal betul dengan kota tersebut.

"Kojiro tinggal

dengan Iwama Kakubei," kata orang kepadanya.

"Kokubei adalah

pengikut Keluarga Hosokawa, tapi rumahnya sendiri ada di jalan raya

Takanawa."

"Jaraknya

sekitar setengah perjalanan mendaki Bukit Isarago. Semua orang bisa menunjukkan

tempat itu."

"Kalau Nenek ada

kesulitan, tanyakan Tsukinomisaki. Itu nama lain untuk Bukit Isarago."

"Rumah itu mudah

dikenal, karena gerbangnya bercat merah terang. Itu satu-satunya tempat yang

pakai gerbang merah di sana."

"Baiklah, aku

mengerti," kata Osugi tak sabar, dengan perasaan benci karena secara tak

langsung orang menganggapnya pikun atau bodoh.

"Rasanya tidak

begitu sukar, karena itu lebih baik aku jalan. Jaga semuanya selagi aku pergi.

Hati-hati dengan api. Kita tak ingin tempat ini terbakar, selagi Yajibei

pergi." Ia mengenakan zori, memeriksa apakah benar pedang pendeknya sudah

di pinggangnya, lalu memegang erat tongkatnya dan berangkat.

Beberapa menit

kemudian, Juro kembali dan bertanya di mana Osugi. "Dia tanya kami,

bagaimana pergi ke rumah Kakubei, lalu pergi sendiri."

"Yah, apa yang

bisa kita lakukan dengan perempuan tua yang keras kepala?" Kemudian Juro

berteriak ke arah kamar orang-orang lelaki,

"Koroku!"

Koroku meninggalkan

judinya dan seketika menjawab panggilan itu. "Kau mau ketemu Kojiro tadi

malam, tapi kau undurkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Perempuan tua itu

sudah pergi sendiri."

"Betul?"

"Kalau nanti

majikan datang, perempuan itu pasti buka mulut."

"Betul. Dan

dengan lidahnya yang brengsek itu, kita bisa celaka dibuatnya."

"Yah. Kalau

jalannya sama dengan bicaranya, itu baik saja, tapi badan sekurus belalang

begitu! Kalau dia ditubruk kuda, matilah dia. Aku tak suka menyuruhmu, tapi

lebih baik susullah dia, dan jaga supaya dia sampai di sana dalam keadaan

utuh."

Koroku pun lari. Juro

merenungkan brengseknya keadaan itu, dan duduk di sudut kamar para pemuda.

Kamar itu besar, barangkali sepuluh kali tiga belas meter luasnya. Lantainya

tertutup tikar tipis dari anyaman halus. Berbagai macam pedang dan senjata lain

bertebaran di mana-mana. Pada beberapa paku tergantung sapu tangan, kimono,

pakaian dalam, topi kebakaran, dan barang-barang lain yang biasa diperlukan

gerombolan bandit. Dan ada dua barang yang tak pantas ada di sana. Yang pertama,

kimono perempuan berwarna terang dengan pelipit sutra merah. Yang lain, gagang

cermin bersepuh emas, tempat menggantungkan kimono itu. Kedua barang itu

diletakkan di sana atas perintah Kojiro. Diterangkan oleh Kojiro kepada Yajibei

secara agak misterius, bahwa kalau sekelompok lelaki hidup bersama di satu

kamar, tanpa ada sesuatu yang sifatnya perempuan, orangorang itu akan cenderung

tak terkendalikan dan saling berkelahi, bukan sebaliknya, menyimpan tenaga

untuk pertempuran yang bermakna.

"Curang kau,

bangsat!"

"Siapa yang

curang? Gila kau!"

Juro melontarkan

pandangan menghina kepada para penjudi itu, dan berbaring menyilangkan kaki

seenaknya. Karena adanya keributan itu, tak mungkin ia tidur, tapi ia tak hendak

merendahkan diri dengan ikut salah satu permainan kartu atau dadu itu. Tak ada

saingan, seperti dilihatnya.

Ketika la memejamkan

mata, terdengar satu suara kesal mengatakan, "Sial hari ini-sama sekali

tak ada untung!" Orang yang kalah itu menjatuhkan bantal ke lantai, dengan

mata sedih orang yang kalah besar, dan membaringkan diri di samping Juro.

Sesudah itu disusul orang lain, lalu yang lain-lain juga.

"Apa ini?"

tanya seorang dari mereka, sambil mengulurkan tangan untuk memegang kertas yang

jatuh dari kimono Juro. "Aku akan... Iho, ini dari kitab sutra! Apa pula

gunanya orang hina macam kau membawa-bawa kitab sutra?"

Juro membuka sebelah

matanya yang mengantuk, dan katanya malas, "Oh, itu ya? Perempuan itu yang

menyalin. Dia bilang, dia sudah bersumpah akan membuat seribu lembar."

"Coba

kulihat," kata yang lain, dan merebut kertas itu. "Tahu apa sih kau ini! Oh, tulisan ini

manis dan jelas. Tiap orang bisa membacanya."

"Maksudmu, kau

bisa membacanya?"

"Tentu. Ini

permainan anak-anak."

"Baiklah, mari

kita dengar sebagian. Coba nyanyikan yang baik. Nyanyimu macam pendeta."

"Kau bercanda,

ya? Ini bukan lagu pop."

"Aah, apa

bedanya? Dulu orang biasa menyanyikan kitab sutra. Begitulah mulanya lagu

pujaan Budha itu. Kita kenal lagu pujaan, karena kita mendengarnya, kan?"

"Tak bisa kita

menyanyikan kata-kata ini dengan lagu pujaan." "Kalau begitu, pakai

lagu apa saja yang kau suka."

"Nyanyikan,

Juro."

"Karena

terdorong oleh semangat orang-orang lain itu, sambil terus menelentang Juro

membuka kitab sutra di atas wajahnya, dan memulai,

"Sutra tentang

Cinta Agung Orangtua.

Demikianlah yang

pernah kudengar. Sekali, ketika sang Budha berada Di Puncak Burung Nasar yang

Suci Di Kota penuh Istana Kerajaan,

Dan berkhotbah kepada

para bodhisatwa dan murid, Berkumpullah massa biarawan, Biarawati dan orang

awam, lelaki dan perempuan, Seluruh rakyat dari sekalian langit, Dewa-dewa naga

dan jin,

Mendengarkan Hukum

yang Suci.

Mereka berkumpul

sekitar takhta bertatah permata Dan menatap dengan mata nyalang Ke arah wajah

yang suci... "

"Apa maksudnya

semua itu?"

"Kalau di situ

dikatakan 'biarawati', apa itu maksudnya gadis-gadis yang kita namakan

biarawati itu? Soalnya, kudengar biarawati-biarawati Yoshiwara sudah mulai

membedaki mukanya sampai putih, dan mau memberikannya pada kita dengan bayaran

lebih murah daripada di rumah pelacuran..."

"Diam kau!"

"Pada waktu itu

sang Budha Mengkhotbahkan Hukum sebagai berikut: 'Hai, kalian lelaki dan wanita

yang baik, Akuilah utangmu atas belas kasih ayahmu, Akuilah utangmu atas

kemampuan ibumu. Demi kehidupan manusia di dunia ini, Milikilah karma sebagai

asas pokok, Dan milikilah orangtua sebagai sumber terdekat nasabmu."

"Ah, isinya cuma

bagaimana bersikap baik kepada ibu dan bapak. Kita sudah sejuta kali

mendengarnya."

"Ssst!"

"Ayo nyanyikan

lagi. Kami akan diam."

"Tanpa ayah,

anak takkan lahir. Tanpa ibu, anak takkan diberi makan. Semangat berasal dari

benih ayah; Tubuh tumbuh di dalam rahim ibu'"

Juro berhenti untuk

mempersiapkan diri kembali dan mengorek hidungnya, kemudian mulai lagi.

"Karena hubungan

ini,

Maka perhatian

seorang ibu kepada anaknya Sungguh tiada bandingannya di dunia ini..., "

Melihat orang-orang

lain diam, Juro bertanya, "Kalian mendengarkan, tidak?"

"Ya.

Teruskan."

"Semenjak ia

menerima anak di dalam rahimnya,

Maka sembilan bulan

lamanya,

Selagi pergi, datang,

duduk, dan tidur, Ia selalu dikunjungi penderitaan,

Ia tak lagi mencintai

makanan, minuman, atau pakaian seperti biasa,

Dan hanya

memprihatinkan keselamatan kelahiran. "

"Capek

aku," keluh Juro. "Sudah cukup, kan?"

"Belum. Ayo

terus nyanyi. Kami mendengarkan."

"Bulannya pun

penuh, dan harinya mencukupi.

Pada saat kelahiran,

angin karma mendorong, Tulang sang ibu diamuk rasa nyeri. Sang ayah menggigil

takut.

Sanak keluarga dan

pembantu kuatir dan merana. Dan ketika anak lahir dan jatuh ke atas rumput,

Kegembiraan sang ayah dan ibu tak terbatas, Bandingannya perempuan pelit Yang

menemukan permata ajaib mahakuasa. Ketika sang anak memperdengarkan bunyi-bunyi

pertama,

Sang ibu merasa ia

sendiri lahir kembali. Dadanya menjadi tempat istirahat sang anak, Pangkuannya

menjadi tempat mainnya,

Dan buah dadanya

menjadi sumber makanannya Cinta sang ibu, itulah hidupnya.

Tanpa sang ibu, sang

anak tak dapat mengenakan atau menanggalkan pakaian. Walaupun sang ibu lapar.

Ia ambil makanan dari

mulutnya sendiri dan ia berikan kepada anaknya.

Tanpa sang ibu, sang

anak tak dapat makan.... "

"Ada apa? Kenapa

berhenti?"

"Tunggu dulu

sebentar!"

"Hei, coba lihat

itu. Dia nangis seperti bayi."

"Diam kau!"

Semua tadi dimulai

secara iseng untuk melewatkan waktu, hampir-hampir sebagai kelakar, tapi makna

kata-kata sutra itu ternyata berhasil mengendap. Tiga-empat orang, di luar si

pembaca, memperlihatkan wajah tanpa senyum, dengan mata menerawang jauh.

"Sang ibu pergi

ke kampung yang bertetangga untuk bekerja. Ia menimba air, membuat api, Menumbuk

beras, membuat tepung. Malam hari, ketika ia kembali, Sebelum ia sampai rumah,

ia dengar bayinya menangis, Dan hatinya penuh cinta.

Dadanya naik-turun,

hatinya memekik, Air susu memancar, tak dapat ia menahan.

Ia lari ke rumab.

Melihat ibunya mendekat dari jauh. Sang bayi menggerakkan otak, menggoyangkan

kepala, Dan melolong memanggil ibunya. Ibunya membungkuk, Mengangkat kedua

tangan anak itu, Meletakkan bibirnya ke bibir anaknya. Tak ada cinta yang lebih

besar dari ini. Bila anak itu berumur dua tahun, la meninggalkan dada ibunya.

Tapi tanpa ayahnya,

tak mungkin ia tahu api dapat membakar. Tanpa ibunya, tak mungkin ia tahu pisau

dapat mengiris jari. Bila ia berumur tiga tahun, ia disapih dan belajar makan.

Tanpa ayahnya, tak mungkin ia tahu racun dapat membunuh. Tanpa ibunya, tak

mungkin ia tahu obat dapat menyembuhkan.

Apabila orangtua

pergi ke rumah-rumah lain Dan mendapat makanan lezat, Mereka tidak memakannya,

tapi memasukkannya ke kantung Dan membawanya pulang untuk anak itu, agar ia

girang.... "

"Kau mewek lagi,

ya?"

"Tak tahan aku.

Teringat sesuatu."

"Hentikan. Kau

bisa bikin aku nangis juga."

Sifat sentimental

dalam hubungan dengan orangtua adalah tabu keras bagi para warga masyarakat

tersingkir ini, karena menyatakan rasa cinta sebagai anak akan mengundang

tuduhan lemah, keperempuan-perempuanan, atau lebih buruk lagi dari itu. Tapi

hati Osugi yang sudah tua itu pasti akan senang sekali bila melihat mereka

sekarang. Pembacaan kitab sutra itu telah mencapai inti hidup mereka,

kemungkinan karena kesederhanaan bahasanya.

"Sudah habis,

ya? Tak ada lagi?"

"Oh, masih

banyak lagi."

"Nah?"

"Tunggu sebentar

dong!" Juro berdiri, membuang ingus keras-keras, lalu duduk untuk

melagukan sisanya.

"Anak itu

semakin besar.

Sang ayah membawa

pakaian untuk dikenakannya. Sang ibu menyisir ikal rambutnya. Mereka berdua

memberikan segala yang indah dari milik mereka, Sedang untuk mereka sendiri

hanya yang sudah tua dan usang. Akhirnya anak itu mengambil istri Dan membawa

orang asing itu masuk rumah. Orangtua itu menjadi lebih jauh. Suami-istri yang

baru itu akrab satu dengan yang lain.

Mereka diam di kamar

mereka sendiri, dan mengobrol bahagia berdua. "

"Memang begitu

itu," sela satu suara.

"Orangtua

menjadi tua.

Semangat mereka

melemah, kekuatan mereka menghilang. Hanya anak tumpuan mereka, Hanya istrinya

bekerja untuk mereka.

Tetapi sang anak

tidak lagi mendatangi mereka. Malam hari maupun siang hari. Kamar mereka

dingin.

Tiada lagi

pembicaraan menyenangkan. Mereka seperti tamu yang kesepian di sebuah

penginapan.

Datang saat gawat,

dan mereka memanggil anaknya. Sembilan dari sepuluh, sang anak tidak datang,

Tidak juga ia melayani mereka. Ia jadi marab dan mencerca mereka, katanya,

lebih baik mati daripada hidup terus tanpa guna di dunia ini. Orangtua

mendengarkan, dan hatinya penub keberangan. Sambil menangis, kata mereka, ketika

kau kecil,

Tanpa kami, tak akan

kau lahir. Tanpa kami, tak akan kau tumbuh. Ah! Betapa kami..."

Juro mendadak

berhenti dan melemparkan teks itu. "Oh, aku... aku tak bisa. Yang lain

saja yang baca."

Tapi tak seorang pun

menggantikan tempatnya. Mereka semua menangis seperti anak hilang. Ada yang

berbaring menelentang, ada yang tengkurap, ada yang duduk bersilang kaki,

dengan kepala menunduk di antara kedua lututnya. Mereka berurai air mata,

seperti anak-anak yang tersesat.

Ke tengah suasana

yang hampir tak mungkin terjadi ini masuklah Sasaki Kojiro.

0 komentar:

Posting Komentar